Conheci a Rachel em 2021 quando morava em Singapura e comecei a trabalhar como garçonete em um restaurante.

Éramos duas entre quatro mulheres em um ambiente extremamente machista, o qual meu entrevistador havia deixado claro, que quase nenhuma mulher durava.

Ela havia largado uma carreira em que liderava uma equipe de vendas no mercado da engenharia e construção industrial depois de um burnout, e o restaurante era por assim dizer, um ensaio sabático. O ensaio de três meses nunca virou peça principal, e o porquê dá outro texto, mas ao longo do tempo que estivemos trabalhando juntas, um único interesse nos uniu em todos os momentos livres que tínhamos para conversar: comida. Mais precisamente comida e café.

Nossas manhãs eram compartilhando os lugares mais próximos pra se tomar um bom café, na hora do almoço ela me confidenciava os restaurantes que faziam jus ao hype da rua que trabalhávamos e era conhecida por ótimos lugares, e basicamente quando não falávamos de café e comida falávamos de variações do tema, como sorvete de café, ou eu sabatinando ela sobre tradições chinesas relacionadas à comida em feriados nacionais de Singapura, como o Hungry Ghost Festival.

Mas não era de todo óbvio falarmos de comida em um ambiente de comida. Claro que adoramos comer e certamente apreciamos uma estética aprazível, mas a realidade é que sentimos alguma afinidade, e a testamos forjando um algo em comum, uma língua que ambas falavam. A comida congrega, e muitas vezes, quando não se fala o mesmo idioma cultural, o idioma alimentar passa a se tornar a forma mais fácil de demonstrar quem se é, e quais os valores que te importam através do que se come ou não - e como (lembro o quanto eu e Edu estranhamos as primeiras vezes que vimos indianos comendo tudo com as mãos, sem relativizar de primeira os nossos costumes europeus meramente transmitidos, e demorando em pesquisar que o fazem com intuito de estabelecer uma troca de energia com o processo de se alimentar).

Enfim, no último dia dela no restaurante, ganhei uma tortinha de chocolate, de um chocolate feito em Singapura que eu tinha muita vontade de experimentar, com um bilhete agradecendo a parceria pelo tempo juntas, e desejando muitos cafés. É isso, comer não é somente se alimentar, é troca. Mantivemos esse contato pontual depois da saída dela, baseado sempre nos mesmos interesses, até que na semana passada, fui arrebatada por uma foto do stories dela: "gochujang stew", dizia, “life changing”, descrevia.

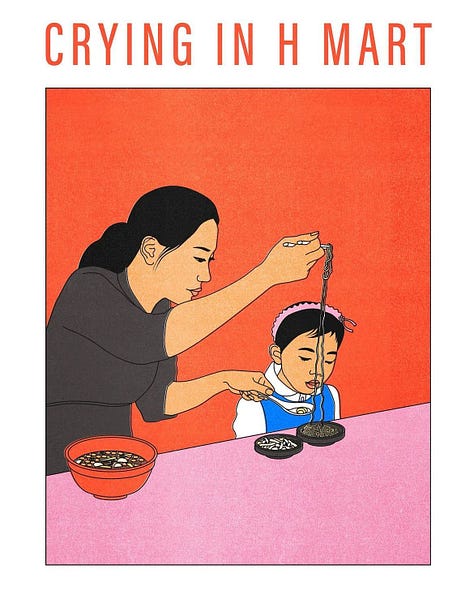

Nunca tinha comido, mas lembrei na hora do livro que estava lendo, “Aos Prantos no Mercado”, e corri para as páginas procurando se ela mencionava… bingo! “Gochujang: “one of the three mother sauces used in pretty much all Korean dishes”. Emocionada com a sincronicidade, nos dias que seguiram me vi dando print em quase todas as fotos que ela postava da viagem para a Coréia do Sul, não por um amor particularmente especial pelo país, e sim porque eu estava apaixonada pela forma como a autora, Michelle Zauner escrevia seu livro em forma de memorial, quase que um diário, cheios de passagens afetivas sobre a vida dela, da mãe e da família, todas em volta de uma lista de mercado coreano, balcões de cozinha, e mesas abarrotadas de acompanhamentos e mãos ansiosas atravessando umas as outras durante a refeição.

Fiquei apaixonada.. e veja bem, dos 8 livros que li esse ano, metade foram indicações da Salvo, e apesar de serem todos realmente ótimos, nenhum tinha me atravessado tanto, ou feito chorar como esse. Tá certo que depois de ter filho eu realmente perdi um bocado da minha capacidade de conter emoções, mas não chegava a esse ponto. Chorei na sala de espera da análise, na rua andando segurando o livro e tentando não esbarrar nos pedestres apressados de Botafogo, e chorei bastante no metrô.. comida, morte e relação com a mãe, não tem nada que me atinja mais que esses três temas, e não existe nada que eu prefira ler sobre, fiquei rendida.

A autora, de mãe coreana e pai americano é vocalista e guitarrista de uma banda pop independente chamada Japanese Breakfast, e depois de escrever um artigo intimista pra The New Yorker sobre a perda da mãe, foi convidada a fazer um livro. O resultado foi o “Aos Prantos no Mercado”, título que ela explica logo na primeira frase do livro: “desde que a minha mãe morreu, eu choro no mercado H Mart”.

As 284 páginas são uma curadoria de afetos através da comida, mas também uma forma de elaboração escrita do luto da primeira e mais essencial questão que um indivíduo provavelmente tem que lidar, a finitude da vida em geral, e a finitude da mãe em particular. Chorei, ri e fiquei com vontade de cozinhar, e sei logo quando estou apaixonada quando começo a me comportar de forma obsessiva. Ouvi o album que ela fez pra mãe - que possui uma capa lindíssima, com uma foto da mãe com a tia - li a tal coluna da New Yorker, procurei notícias (e descobri em alguma que o livro vai virar filme), e até vídeo com receita me peguei olhando.

O livro, ainda que uma elaboração sobre o luto, é também uma manifestação de vida, como disse Zauner: “agora que ela não estava mais aqui, comecei a estudá-la como se fosse uma desconhecida na tentativa de redescobrí-la”. É como exercitar o prazer, no caso através da comida e do cozinhar, como uma convocação ao passado, mas também aos sentidos, à necessidade de se ater ao aqui e agora. A comida como memória entre as duas, se torna àquele ponto de segurança para se retornar em momentos difíceis, e isola, ainda que por um breve momento, o coração da tristeza do desamparo dando lugar àquilo que sempre perdura.

Achei a escrita da autora autêntica e sensível, e tenho estado especialmente comovida e animada com a quantidade de livros de autoficção ou não, escritos por mulheres, que narram suas jornadas com seus abismos internos, porém sempre marcando o valor da existência feminina, por elas: “as lembranças que eu tinha guardado, não podia deixar apodrecer. Não podia permitir que o trauma se infiltrasse e se espalhasse, que as estragasse e fizesse com que fossem inúteis. Eram momentos a serem cultivados…As lições que ela compartilhou, a prova de que a vida dela continuava, agora dentro de mim”.

A melancolia do livro me marcou profundamente, muito pela relação mãe e filha, e em como o indizível pode se apoderar da relação, não permitindo que uma desvende a outra, que apreciem as diferenças. Mas também porque é uma homenagem, um eu te amo que se pode sentir junto.

Na Revista Cult de março, uma das escritoras que fizeram uma série de matérias sobre a Elena Ferrante, Cauana Mestre, define as personagens Lila e Lenu da tetralogia “A Amiga Genial” como “revolucionárias”, porque suas trajetórias complexas e impermanentes exprimem a única relação do romance que perdura, enquanto as relações com os homens, ou entre homens, “nascem, crescem, e definham”, e reforça em outro ponto do texto, que essa relação tem uma combinação de harmonia e caos, uma fascinação difícil de suportar.

Ainda fico maravilhada quando vejo uma mulher capaz de acertar as palavras al punto, e não por ser algo atípico, longe disso, mas porque quando uma mulher escreve sobre si, não deixa de alguma forma estar escrevendo sobre outras, para outras. E a cada texto, livro que me deparo, menos solitário fica esse mundo.

//

aaaah, que texto gostoso. que vontade de tomar um sorvete de café!

affffff que texto mais maravilhoso, não estamos conseguindo aguentar!